2017年10月10日ものづくり・理科実験教室:神奈川県大和市渋谷学習センター

子ども科学講座 ~出てこい未来のエジソン

理科工作コース第3回

うちわ回し、バランストンボ、クルクルZOO

3回シリーズで開催された理科工作コースの第3回目の授業として、2、3年生を対象とした「バランストンボとうちわ回し」、4、5年生を対象とした「クルクル動物園」の工作を7名の講師で9月16日に実施しました。

「バランストンボとうちわ回し」には13名、「クルクル動物園」には7名の合計20名の参加でした。

今年度からの試みで学年別に2種類の工作を同時進行しましたが、2グループの配置や、それぞれの班のメンバー構成をセンター側とコアネット側で巧く調整し、混乱もなく無事終えることができました。

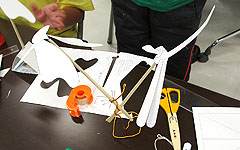

「クルクル動物園」は磁石とストローを利用したユニバーサルジョイントを活用し、紙にパンダなどの動物を書き、それを切り出して磁石に付けたものと回転台のCDに付けた磁石との相互作用で回転させるもので、難易度の高い工作です。材料は、紙製のどんぶり、使い古したCD、牛乳パック、ストローなどです。主要部分は事前に用意し、組立を主として限られた時間内に終えるように準備して実施しました。

「うちわ回し」は重心を見つけると、うちわのようなものでも、くるくる回せることの体験です。たこ糸に重りを吊るして、うちわの重心を見つけ、その場所にペットボトルのキャップを両面テープで貼り付け、割り箸1本をキャップに差し込んで皿回しの要領で回転させました。最初はなかなか巧く回転させることができないですが、慣れるに従って上手に回転させることができるようになり、歓声の声が一段と高くなるのは見ていて快いものです。

「バランストンボ」は重心を低くしてやると、トンボや蝶々が1点を支点にしてうまくストローの先に止まる工作です。トンボは重心がくちばしの下部になるようにA4サイズの板紙に印刷してあるものをハサミで切り取り、くちばしを支持台のストローの先に引っ掛けると、トンボが巧くバランスして止まります。

同じく重心をあらかじめ検討し、A4サイズの板紙に印刷した大きなちょうちょを切り取り、これも先端をストローの先端に乗せると、うまく止まりました。時間のある生徒は、トンボやちょうちょに綺麗にクレヨンで色を塗って楽しんでいました。

今回は最終日であるので作業を早めに終えて修了式を行いました。センターの館長から生徒代表に卒業証書を渡していただき、コアネットからは例年渡していた千羽鶴のレイに変わり、「からくりカード」をお土産として渡し閉会しました。

2017年9月10日ものづくり・理科実験教室:神奈川県大和市渋谷学習センター

子ども科学講座 ~出てこい未来のエジソン

理科工作コース第2回

クルリンぼう、マグネットカー、リニアモーターの模型作り

8月19日(土)大和学習センターでの「夏休みものづくり教室」が開催されました。3回シリーズで行われる教室の2回目に当たります。

天候の良くない今年の夏でもまあまあの曇り、しかし蒸し暑い一日でしたが、「渋谷学習センター 子供科学教室」出てこい 未来のエジソン! と掲げられた教室の前には、13:30の開始時間の一時間も前から参加者の小学生とその両親が早々と集まっておられました。

当日は、2、3年生が15名、4、5年生が8名、合計23名の出席で

- 2、3年生が、「クルリンぼう」と「マグネットカー」の2つを制作、

- 4、5年生が、「リニアモーター模型」の制作

と1教室で学年ごとに別々のテーマの進行で、コアネットのメンバーも二手に分かれて指導となりました。

2、3年生の「クルリンぼう」は皆比較的に順調に組み立てが進み、回転させる動物等の色付けや、動物等に代わって「自分の顔」等を自作して楽しむ余裕がありました。

次の、「マグネットカー」は細工が細かいこともありなかなか苦労をしていましたが、全員何とか作り上げました。車軸とタイヤを組んだ後で切り込みを通して車体に取り付けられるようにしておいたコアネット側の事前準備の工夫は組み立ての大きな助けになりました。

4、5年生の「リニアモーター模型」は配線作業もあり結構時間が掛かっていましたが、リニアモーターの原理、磁石、磁力の不思議に思いをはせる良い経験になったのではないかと思います。

小学生たちの感想は「難しかった」との声も多かったですが、工作好きも多く次回の案内を見て、次は「……だ」と早くも期待していました。夏休みの楽しい一日になったと思います。

2017年8月10日ものづくり・理科実験教室:神奈川県大和市渋谷学習センター

子ども科学講座 ~出てこい未来のエジソン

理科工作コース第1回 声コプター、紙コップ円盤

7月29日土曜日、大和渋谷学習センターのプログラム「こども科学講座・出てこい未来のエジソン」で、講師7名でフォローして、「声コプター」と「紙コップ円盤」のテーマに、24名の小学生が取り組み、理科工作教室を実施しました。

まず、紙コップに向けて声を出すとその振動がコップに対して直角に刺した爪楊枝を通して紙のプロペラに伝わる原理の説明を聞いてから、工作に掛かりました。

紙のプロペラは回転を良くするために縦、横それぞれの中央である重心に穴をあけます。この穴は爪楊枝を差し込んで、回りやすいように少し緩めにしておきます。

紙コップの底から外側に穴をあけて爪楊枝の細い方の先端を外向きに差し込んで張り付け、先端に紙のプロペラを刺します。このプロペラが回転しやすいように、締め付けないようにビーズでサンドイッチしておきます。

コップに口を当てて声を出すとプロペラが回ります。この時、回転しにくい人が出て来ます。比較的甲高いか太い声の方がコップを震わせるので良く回るようです。あるグループでは一番小さい女子の作品が良く回っていました。やさしい声ではプロペラがなかなか言うことを聞かないようです。

プロペラの代わりにスパンコールを刺すと回転とともに、光が反射してとてもきれいな作品になりました。この最年少の子はスパンコールを2枚重ねて楽しんでいました。

良く回ると余裕が出来たのでしょう、2本目の爪楊枝を貼り付けて2重の声コプターに仕上げていました。次々に面白いアイデアが出て来るものですね、驚きでした。

次の工作は「紙コップ円盤」です。

完成品の説明を受けて、まず、発射台を作ります。お箸の先端に2本の爪楊枝をセロテープで貼り付けます。これが紙コップの羽根を直接回転させる軸になります。

次に、説明書に従って、紙コップの8枚の羽根を切り出します。まず羽根の長さになるところで切り落とし、コップの底の中央に2個の穴をあけます。この穴の間隔は、箸に貼り付けた2本の爪楊枝がスムーズに刺せるところにします。

8枚の羽根にする切り口を入れます。次に、羽根らしくするために斜めに切り落とし、コップの底と並行になるように水平に開き、回転方向を少し上向けます。

発射台の円筒にタコ糸を通して、両端に楊枝などを縛り付けます。この筒の中に、回転させる軸をタコ糸に巻き込みます。

爪楊枝の先端に羽を差し込み、タコ糸で回転させます。旨く飛んだら拍手喝采が起きました。

2017年8月10日ものづくり・理科実験教室:神奈川県大和市渋谷学習センター

子ども科学講座 ~出てこい未来のエジソン

理科実験コース第3回 てこの原理を知ろう

7月8日(土)に、20名の小学2年生~5年生の参加で、7名の講師で対応しました。今回で理科実験コースは3回目で、これで最終回になります。

「テコの原理」は、いわゆる「モーメント(偶力)」の知識が必要のため、支点からの「テコ」の長さと、「重さ」(力)との掛け算が必要で、小学6年生で習う内容です。最初に「今日の授業は"数学"の知識が必要だけど、数学が好きな人は手を挙げて!」と質問したところ、約半数の子供たちが手を挙げてくれたので安心しました。

最初にパワーポイントで「テコの原理」を説明し、「ぞうを持ち上げる」ことができることを説明しました。そのあと「テコの原理」の応用例を示し、さらにモーメントの原理を理解してもらうため、手製のバランス棒で重さと支点からの距離の掛け算がモーメントになることを理解してもらいました。

次に「テコの原理」を応用した工作「割りばしロケット」を作り、割りばしの支点を動かすことでロケットの飛び方が違うことを体験し、「テコの原理」を理解してもらいました。

最後に「棒はかり」を作ってもらいましたが、子供たちには糸を結ぶことがなかなか難しかったようでした。それでも何とか作り上げ、1円玉が1gであることを利用して、棒に1gごとの目盛りを入れ、5円玉の重さをはかることができました。

この理科実験教室は今回が最終回ですので、学習センターの所長さんから卒業証書を渡し、コアネットからは記念品を渡して無事終了することができました。

「棒はかり」を作るとき多少混乱したので心配しましたが、子供たちのアンケートによると「面白かった」という感想が多かったので安心しました。

2017年7月10日ものづくり・理科実験教室:神奈川県大和市渋谷学習センター

子ども科学講座 ~出てこい未来のエジソン 重心の性質を調べよう

6月10日(土)に19名の小学生の参加を得て「重心の性質を調べよう」のテーマで実施しました。今回は理科実験コースの2回目で、講師は8名で行いました。

漢字の初歩しか習っていない小学2年生も含めて、小学5年生までが対象なので、どの学年にも理解され、興味を持ってもらう授業の工夫が大切なことを痛感し、今回は説明資料の漢字にはすべてルビを振りました。

先ず「重心の漢字を知っている人」と言って手を挙げてもらい、知らない子もいることを確認しました。また「月では重さが6分の1になることを知っている人」を聞いたところ、数人の子が手を上げ、流石にこの講座に応募してくる理科好きの子だなと思いました。

物には重さがあることの説明から始め、重心の見つけ方を説明した後で、うちわ廻しに挑戦しました。ほぼ全員の子が廻すことができて楽しんでいました。面白いことに、これは子供の方が大人より上手いことが多いです。次に約2mm径で、約50cmのアルミの針金を配り、ヤジロベー作りを楽しみました。鉛筆を立てて見せ、重心が下になると安定して立つことも体験してもらいました。

最後にヤジロベーの応用編で、バランストンボ作りに挑戦しました。低学年は型紙を切り抜くだけで出来上がることを期待し、高学年にはいろいろなバランストンボに挑戦してもらえるように型紙も数種用意しました。工作用画用紙で台を作ることを標準としたのですが、写真のように、アルミ針金で作ったり、ヤジロベーも止まらせたり、今回も自由な子供達の発想に感心しました。

バランストンボの型紙はコアネットオリジナルの型紙に加え、熊本県八代市を中心に理科工作教室を展開している「くまもと学びサポート」さんの許可を得て、「くまもと学びサポート」さんがネットに掲載されている型紙も使用させていただきました。

また中心線だけを描いた型紙も用意し、子供独自のトンボにも挑戦してもらいました。

2017年6月10日ものづくり・理科実験教室:神奈川県大和市渋谷学習センター

子ども科学講座 ~出てこい未来のエジソン 電話はなぜ聞こえるの?

5月13日土曜日、「電話はなぜ聞こえるのだろう」のテーマで開催しました。23名の小学2年生~5年生の参加で、6名の講師で対応しました。

この子ども科学講座は今回の教室を皮切りに今年度は理科実験コース3回、理科工作コース3回の合計6回が計画されています。

まず、音は空気の振動で伝わることを理解してもらうために、目覚まし時計を容器に入れてポンプで空気を抜くとだんだん音が小さくなる実験をしました。数人の子供達にポンプで空気を抜いてもらい、空気がないと音は伝わらないことを実感してもらいました。

次に、紙コップを使った糸電話、風船電話、銅線電話を作って振動で音が伝わって行くことを実感しました。また振動が上手く伝わると数人で同時に電話ができることも体験するため、複数の紙コップを糸や風船で結合して、同時通話の体験もしてもらいました。

糸の代わりに銅線を使って、銅線をコイル状に巻くと声にエコーがかかって伝わることも体験させ、振動の伝わり方の不思議も実感してもらいました。

最後に「声コプター」を作って楽しみました。紙コップの底に爪楊枝をセロテープで止め、爪楊枝の先端に紙のプロペラを刺し、プロペラが回転しやすく、また外れないように、ビーズでサンドイッチするようにしました。コップに口を当てて声を出すとプロペラが回ります。プロペラの代わりにスパンコールも用意しましたが、回転すると光が反射してとてもきれいな作品になりました。また音の高低や大きさの違いで回り方が変わることなども体験しました。

スパンコールを2枚にして回してみたり、爪楊枝を2本取り付けたり、子供達の発想はドンドン広がって行きます。

このようにして得た自分だけの驚き、感激が理科や科学への興味、関心につながってくれたら嬉しいなと思います。