2019年3月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室

ブラックウォールと偏光万華鏡

2019年2月5日(火)、放課後教室「やってみなはれ塾」プログラムの後半 第4回目として「ブラックウォールと偏光板万華鏡」を実施しました。

受講生は体験教室希望者のうち抽選で選ばれた4年生~6年生5名×6班の30名です。

『この実験は工作の効率化のためにトムソン型の作成や安価な偏光板の入手など長年の準備を経て実施に至りました。』

この授業は課外授業なので変則的ですが75分授業を1クラスで実施しました。

先ず、偏光板の性質を予備的に体験しました。

最初に、ブラックウォールを作りました。

準備した型紙に偏光板の方向に注意をして偏光板を貼り、組み立てると、組み立てた箱の中央部に水平の黒い壁が見えます。

次に紙工作で、偏光板万華鏡を作りました。

紙コップに偏光板を貼ったものを2個/人作り、二つの紙コップの間に透明フィルムにセロテープを無茶苦茶に貼った円盤を挟み、紙コップを回すときれいな万華鏡が見えました。

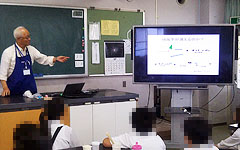

次に偏光板の性質について学びました。

- ブラックウォールで何もないのに壁が見えるわけ

- 偏光板万華鏡でセロテープに色がついて見えるわけ

以上を通して、普通の光と偏光について学び、ブラックウォールと偏光板万華鏡の原理を理解しました。

2019年2月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室

ジャムビン電球をつくってエジソンに挑戦!

今年度後半シリーズの第3回として"ジャムビン電球をつくってエジソンに挑戦!"を1月15日(火)に実施しました。このプログラムはエジソンが実用化した白熱電球のフィラメントにシャーペンの芯を使い、電池ボックスやスイッチなどの各部品は牛乳パックを利用してつくるという東京本部で開発されたちょっとユニークなプログラムです。

京都府八幡市の真竹でフィラメントの寿命1,000時間を達成出来たことが白熱電球実用化に漕ぎつけた有名なエピソードも紹介して、エジソンと電球を身近に感じてもらいました。関西での初の実施です。

必要な電池容量(9V)は1.5Vの単三電池を6本使用することとし、電池3本が入る牛乳パック製電池ボックス2本を使いました。。直列につながるよう両端のゼムクリップで工夫しています。

スイッチは3種の牛乳パック製型紙とゼムクリップ大小各1本を使いました。目で構造が見え、手で押さえるとオン・オフができるお洒落で分かりやすい部品です。

電球の組み立ては操作のし易いように上を向けてできるよう工夫し、点灯テストを行い、見事全員完成しました。

2019年1月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室

ものの見え方と生き物の進化-牛さんメガネと立体視メガネを作ろう

2018年12月11日(火)、学園の放課後教室「やってみなはれ塾」プログラムの一つとして実施しました。(後半の3回目)。

コアネット関西としては新しい試みとして「生物科目」の実験授業を行いました。

色々な動物の視覚と眼の構造について、進化と適応の視点から学ぶのです(5億年前のアロマノカリスから哺乳類、鳥類、魚類まで)。

紙工作で「牛さんメガネ」と「立体視メガネ」各自一個ずつ作りました。

ヒトは3色性の眼を持ち、牛は2色性のため、牛さんメガネをかけると、赤い色が黒く見えます。子供たちは牛が見ている世界と自分たちが見ている景色の違いを疑似体験します。

ヒトが見ている画像は、網膜に写る直接的な画像でなく、後頭部の視覚野で見ている(目をつぶっても景色が浮かぶし、夢の中でも見える)ことを学びます。

目の前の指が、左右の眼で見え方が違うのを脳で合成して立体に見えるのを体験します。次に自分で作った立体視メガネをかけて、電子黒板の立体視画像を見ると目の前に物が飛び出して見えるのを体験します。

授業を通じて何億年も前から動物は、それぞれの独自の視覚を獲得して進化してきたことを学びます。授業の中では、牛さんが見ている2色の世界にびっくりしたり、目の前に飛び出してくる立体画像をつかまえに行ったりする児童もいて、楽しい時間になりました。

2018年12月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室

水の電気分解といろいろな電池

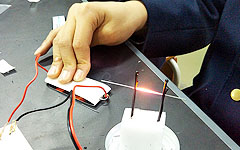

初めて触る一人一人の実験装置、興味深げに眺めている

新たな30名の児童による今年度の後半シリーズ第1回"水の電気分解といろいろな電池"を11月13日(火)に実施しました。

中学で学ぶ少し難しいテーマですが、掌サイズの実験装置を一人一人に準備しマイペースで実験を行えるようにしました。水は加熱したり、冷やしたりすれば水蒸気や氷など形を変えますが、「分解するとはどういうこと?」という質問には互いに顔を見合わせるだけでした。でも「水は何でできているのかな?」という質問には小さい声ながら、「酸素と水素」という答えが返ってきました。

水はH2Oとも呼ばれ水素と酸素からできていること、水に電気を通しやすいものを溶かしておくと乾電池でも簡単に水素と酸素に分かれることなど、電気分解の原理などはそこそこにして、一つ目の実験に入りました。一人一人の装置に立ててあるスポイトの針に電池をつなぎ、針から泡が出てくるのを確認したのち、せっけん水を入れたセルにスポイトの先を差し込み、ぶくぶく泡がたまるのを観察、陽極からは酸素、陰極からは水素が出ていることを説明し、陽極と陰極から出てくる泡の出方の違いなども観察しました。

せっけん水にたまった泡に火を近づけると大爆発が起こると説明すると、一瞬身を引く児童など教室は静まり返りました。怖い人は壁や実験台に身体をつけてくださいと宣言し、インストラクターの一人が試して見せました。部屋中に響き渡る音には驚いたものの、今度は一転自分も自分もと手をあげ、次々と爆発の連続になりました。驚きながらも楽しい笑顔がはじけました。

二つ目の実験は鉛筆の芯による電気分解を実施しました。同じように両極から泡が出ますが、分解液にBTB液を加えておくことで、一瞬にして陽極側は酸性液に、陰極側はアルカリ性液になることを観察しました。そして陽極側は鉛筆の芯が溶けて炭で真っ黒になるさまも観察しました。

三つ目の実験は燃料電池の実験です。乾電池につないだクリップを外し、それを電子メロディにつなぐと、電池もないのに電子メロディが鳴り出す実験です。

水素:酸素=2:1の爆鳴気の実験では緊張と大騒ぎ、静かな電子メロディによる燃料電池の実験では目を見開き驚きの笑顔、各人の掌サイズでのマジックワールドはあっという間に終了しました。

2018年11月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室

消しゴムづくり

雲雀丘学園小学校放課後教室「やってみなはれ塾」の一つである理科体験教室(第5回)"造ってみよう消しゴムいろいろ"を10月5日(金)に実施しました。

生徒数:30名、理科好きの4年生~6年生の希望者です。主講師1名、班付講師5名の体制で実施しました。

消しゴム作りの第1ステップは、原料の塩化ビニールペースト樹脂に充填剤を加え、これに安定剤、可塑剤を加え、均質なゾルを形成します。これでいいのかなど講師に尋ねながらも一生懸命攪拌していました。出来たゾルの内半分は白色そのままで、残りの半分は着色顔料で色付けしたカラーゾルとしました。カラーゾルを作る段階では生徒たちは、自分のオリジナルな色を造ろうとして、用意した赤、黄、青の各顔料単独だけでなく、混合したり、表面をデザインするなど、夫々工夫していました。

第2ステップは、このゾルを加熱してゲル化させ、消しゴムに仕上げるのですが、均熱乾燥機等の加熱装置が無いので、今回は家庭用のホットプレートを用いてゲル化させました。

加熱ゲル化させる間に、消しゴムで擦るとなぜ字が消えるのか、考えてみようと質問すると、数人の生徒が手を挙げて消しカスの中に黒いもの(カーボンのこと)を閉じ込めるからとの返答がありました。なかなか鋭い着眼でした。次に、字消しの中に砂消し、練消し、消せるボールペン等いろいろあるが、字が消える仕組みを皆で考えてみました。字を消す仕組みが少しずつ違うことを理解してもらいました。また、消せるボールペンの字の消える仕組みを子供達に質問すると「擦ると温度が上がるから」との答えが返ってきました。素晴らしい! 変色温度調整剤の仕業なのです。では温度を下げたらどうなる?と質問すると???答え無し。温度を上げて消えるなら、下げたら字が現れる筈ではないか!家に帰ったら確認してみようと宿題!にしました。

出来上がったマイ消しゴムを手にした生徒たちに、鉛筆で書いた字を消してみようと持ち掛けても"使うのがもったいない"との返事でした。

2018年10月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室

ドライアイスでびっくり実験

ドライアイスの不思議の世界で遊ぼう

雲雀丘学園小学校放課後教室「やってみなはれ塾」の一つである理科体験教室(第4回)"ドライアイスでびっくり実験~ドライアイスの不思議の世界で遊ぼう!"を9月11日(火)に実施しました。

最初の問いかけで、ドライアイスが二酸化炭素の固まりであること、植物の光合成に必要であることを知っている児童もいましたが、ドライアイスのかけらを水に入れると出てくるお馴染みの白い煙は全員が二酸化炭素と思っているようでした。水に入れると出てくる白い煙は水分が冷えてできる雲だよと説明しても納得がいかないようでした。てんぷら油にドライアイスを加えるとどんどん気泡がでてくるのは同じだが、空中に出ても白煙が全く出でこないことを見て全員が沈黙、本日のびっくり実験の幕開けでした。

続いて、二酸化炭素は水に溶けやすく、溶けると酸性になる実験を演示実験で実施しました。メスシリンダー2本に水を入れ、Ph指示薬としてBTB液、もう一方にブドウジュースを滴下し、中性の時の色を観察してもらった後、それぞれに石鹸水を加え、溶液がアルカリ性になったことを濃い青に変化したことで確認しました。ドライアイスのかけらを加えると、勢いよく白煙を生じる中、メスシリンダ―の中の色が、黄色あるいは赤色に変化する様を見てもらい、ドライアイスは水に溶けやすく、溶けると酸性になること、みんなが飲んでいる炭酸水と関係づけて説明しました。

児童には、同じ実験を一人ひとりペットボトルで実施してもらいました。水を半分入れ、ふたをして振っても何も起こらないが、演示実験と同様Ph指示薬を入れ、石鹸水を加え、濃青色に着色したペットボトル上部の空気を、ドライアイスの気体を溜めた別のペットボトルから、二酸化炭素と置換してもらい、ふたをして振ると、ペットボトルの色が変化するだけでなく、ペットボトルがへしゃげてしまいました。びっくりの第2弾でした。第3弾はフイルムケースロケットの発射です。固体が気体に変化したときの体積膨張のすざましさを全員が体験しました。

休憩後の後半は"-79℃の世界の不思議体験"を堪能しました。気化するガスによるエアホッケー(第4弾)、スプーンやフォークなど金属製品を上に置くと非常ベルのような音がでる(第5弾)、置くものにより音が異なり、音楽教室でもありました。

第6弾は、無水エタノールにドライアイスを入れた寒剤(-72℃)の世界を楽しみました。葉っぱ、紙、輪ゴムなどで起こること、さらにはバナナを冷やしての釘打ちなど、原理よりも体験重視で大騒ぎでした。

締めくくりの第7弾は、ドライアイスにも水などと同様に液体もあることを演示実験で示しました。耐圧ガラス管にドライアイスのかけらを入れ、ふたを閉めると、固まりが徐々に溶け、みるみるサラサラの液体になることを観察し、ふたを静かにゆるめると一気に白い粉末に変わるさまを見てもらいました。

「百聞は一見に如かず」さらには、「百見は一体験に如かず」とも聞いております。積極的に体験して、その時々の知識を動員してこうしたらどうなるかと次々試してくれる児童が一人でも多くなることを願って、活動を続けています。

2018年8月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室

不思議なカラフルカプセルを作ろう

雲雀丘学園の「創立の精神」(世界で活躍・世界に貢献できる人材育成) 実現に向け、雲雀丘学園小学校では、「放課後の時間」も単に預かりということでなく、児童にとって大切な「成長の時間」としてとらえ、昨年度から『やってみなはれ塾』を開設しました。プログラムの一つとして、今年度から新たに「理科体験教室」が開設され、その運営をコアネットが担当することになりました。理科担当の先生はもとより、小学校副校長をはじめ、多くの先生方も参加される熱気を感じる教室です。

今年度は全10回(前・後半各5回ずつ、希望者抽選でそれぞれ30名)の開催で、これまでに第1回「単極モーターをつくろう(5/8)」、第2回「錯視の世界~脳の不思議な働きを学ぼう(6/12)」を実施してきました。そして、第3回「不思議なカラフルカプセルを作ろう」を7月10日(火)に実施しました。

調色技能士の資格を持つ担当講師が作成したアルミホイルに包んだ"人工イクラ"の色は思わず本物と間違いそうな出来栄えでした。子どもたちに不思議なぷよぷよ感を楽しんでもらったのち、それぞれに自分の好きな色のカラフルカプセルを作ってもらいました。今回は、2度の事前検討会を踏まえ、色が私たちの心に及ぼす影響、季節や時間のイメージを表現する色の不思議な力の学習をはじめ、自分の作りたい目標の色を作る「調色」を学習する体験も加えた欲張りプログラムに挑戦しました。準備した色も、いわゆる色の3原色(赤、青、黄)に加え、紫(顔料の関係で、赤と青を混ぜてもきれいな紫にならない)、黒と白の計6色を選びました。

子供達の様子では、目的を持った調色をしているようには感じなかったのですが、絵具を混ぜるより簡単なので、次々にいろんな色を混ぜることを楽しんでいました。そのためか、調色の結果は、淡い色、明るい色が少なく、多数色混合による濃い色、暗い色が多くなりましたが、大きな塊やいびつな形づくりも楽しみ、盛り上がる中での時間切れになりました。最後は、自分で作ったカラフルカプセルを水洗いして、各自のネコビンに入れて、楽しそうに持ち帰ってもらいました。