2020年3月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室 第9回

静電気で遊ぼう

2020年2月18日(火)学園の放課後教室「やってみなはれ塾」のシリーズ第9回目として「静電気で遊ぼう」を行いました。

静電気について知っていることや体験したことを簡単に問い掛けたあと、塩ビパイプをキッチンペーパーで擦って帯電体にし、空き缶転がしや、静電気振り子、ライデンびんを使った百人おどしを行い、最後に静電気くらげを作って空中に泳がせました。

空き缶ころがしでは、パイプに引っ張られた空き缶が、勢い余って床に落ちる音があちこちに聞こえました。丸いエンピツも転がしてみました。

静電気振り子の実験では、空き缶のあいだに吊るしたアルミ玉を、振り子のように動かし、また、一方の缶の代わりに友達に指を添えて貰い、缶と指のあいだで振り子を振らせてみました。振り子が当たってちょっと指がこそばゆいのと「え!なぜ?」という気持ちが入り混じった皆の顔つきが印象的でした。

ライデンびんでは、各グループで火花(ミニ雷)を発生させたり、静電気を体感してみる「百人おどし」を行いましたが、別に予め帯電させたライデンびんコーナーでも希望者に体感して貰い、教室中に悲鳴や喚声の飛び交う賑やかな場となりました。

静電気くらげは、pp製の荷造り紐をくらげ状に細く割いて簡単に出来上がります。でも、最初は帯電させたくらげに、手や頭などいたる所にくっつかれ、投げ上げるのに苦戦しましたが、慣れてくるにつれ同時に何匹ものくらげが泳ぐ場になりました。

静電気が発生する仕組みや振り子が動く理由などは少し難しいので、詳しい説明は省きましたが、アンケートにはなぜ動くのだろう、浮くのだろう、といった感想も多くあり、不思議に思いつつ実験を楽しんで貰えました。更に勉強してより理科好きになってくれればと思っています。

2020年2月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室 第8回

リニアモーターを作ろう

2020年1月14日(火)学園の放課後教室「やってみなはれ塾」のシリーズ第8回目として「リニアモーターを作り」を行いました。また、簡単な手作りの電車を磁気浮上させてみました。

始めに、普通のモーターはクルクル回るのに対し、リニアモーターは直線状に動くモーターとの説明を行い、そのモーターで走っている近くの地下鉄の紹介をしました。

工作は両面テープで、13個の丸形磁石を基板に隙間なく貼り付けていくことから始めました。油断すると磁石どうしの反発力で大きな隙間ができてしまい、貼り直す生徒もいましたが、両側にレールになる2本の鉄帯も貼り付けて本体の完成。

移動体(回転体)は、タピオカ用ストローにアルミ箔を巻き付けたものです。本体と電池をゼムクリップで繋いで、回転体を乗せてゴー!

逆方向に動かす、グループで2台を直線状に並べて一気に走らせる、横に並べて複線状に走らせるなど、動かし方の説明も準備していましたが、細かい話をするまでもなく、皆、夢中になっていろんな動かし方にトライし、非常に賑やかな場となりました。階段状に積み上げて走らせるなど、思いつかない動かし方を工夫し試みるグループもありました。

モーターの動く方向を決める「フレミングの左手の法則」や「もっと早く動かすには」などの質問もありました。

磁気浮上は、手作りの電車の天井の内側に貼った磁石と、リニアモーターの磁石との反発力で浮かせてみたものです。電車が安定して浮くようガイドとリニアモーターを固定し、傾斜をつけて電車を滑らせたり、ガイドの外から電車を磁石で引っ張って動かしたりしました。

最後に、工事中の磁気浮上型中央リニア新幹線の話を簡単に行って終了。

リニアモーター(カー)の仕組みが分かったなどの感想多くあり、また動かし方の工夫などみんなの活動力に感心しました。

2020年1月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室 第7回

色の不思議な力の研究 ~色を作り、色を合わせて楽しくあそぼう~

授業開始(カラー板でも実感)

12色環づくり

作品完成

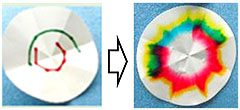

12月10日(火)に"色の不思議な力の研究「色を作り、色を合わせて遊ぼう」"を実施しました。

「色の三原色は?」と聞かれると、「赤・青・黄」と即座に答えが返ってきます。けれども実際には多色の絵の具が手元にあるので、実際にこの三色から色々な色ができるという体験は初めてです。アンケートにもたくさんの児童から「3色から、12色もできることにびっくりした」とありました。三原色の説明は、実際に3色のプラスチックカラー板を重ね、色の出来具合を観察することから始めました。

手順書の説明用紙を見ながら、紙皿の上にしぼり出した3原色の絵の具を、綿棒でとりわけ、等量ずつ混ぜると6色に変化、その6色と三原色を等量に混ぜると12色の出来上がりです。

綺麗に12色環の色皿ができる児童あれば、芸術は爆発だとばかりに最後は皿一杯に広がる児童もいて様々でしたが、色の不思議に引き込まれたようでした。

そして色の組み合わせで人の気持ちを大きく変えることができることをスライドで学びました。反対色は目立つこと、しかし一つずらせばステキになること、お洒落な組み合わせは一つおきの組み合わせ、気持ちいい感じを出すなら間を三つずらことなどです。実際の服装選びにも役立つことと信じています。仕上げは、白い紙袋に水玉模様の作品作りと考えていたのですが、私たちの想像以上に楽しんでくれた児童もいて感動しました。

2019年12月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室 第6回

音の伝わり方の研究 糸電話と一弦琴を作って確かめよう!

一弦琴

2019年11月12日(火)、学園の放課後教室「やってみなはれ塾」第6回目として「音」について調べました。対象者は体験教室希望者のうち抽選で選ばれた4年生(17名)、5年生(11名)、6年生(2名)の30名(6班)です。

最初に音の伝わり方が振動(波動)であることを確かめ、紙コップ糸電話づくりに入りました。糸がたるんだ状態では音が伝わらないこと、4人以上の多人数で通話するにはどうしたらよいかをなどを体験しました。

次に、糸の種類を変えると聞こえる音が変わること、ゴム紐では音が伝わらないことをなどを体験しました。ゴム素材は音を伝えないが、ゴム紐をゴム風船に変えると音を伝えることが可能であることを確認し、何故音が伝わるのか理解しました。更に、ゴム素材の糸でも極限まで引っ張って延伸ヒモにすると音が聞こえるようになることなども体験しました。

次に、糸電話のヒモを濡れ雑巾でこするとギーギーと音が出ることを体験し、糸をこすって音が出るのであれば、糸電話の紙コップを共鳴体にして一弦琴をつくれば、「ドレミ」を奏でることはできないかに挑戦しました。

生徒たちは、マイ一弦琴を手に音を出すことに夢中でした。短い時間だったので、音楽というレベルにはいかないが、「ドレミ」の音階を追いかけるのに夢中になっていました。

生徒たちからは、「音の伝わり方がわかった」、「音は空気の振動で聞こえる」、「糸の長さや種類で音も違った」などの感想が寄せられ、更には「一つの弦で色々な音が出せる!」ことには感激したようでした。

2019年10月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室 第4回

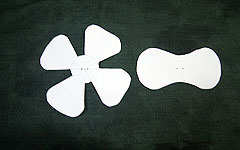

紙コップドローンつくり

2019年9月10日(火)、学園の放課後教室「やってみなはれ塾」第4回目として「紙コップドローン作り」を実施しました。

対象者は体験教室希望者のうち抽選で選ばれた4年生~6年生の26名(6班)です。

今回は「紙コップドローンを作ろう」を行いました。

先ず、デモとして本物の小型ドローンを講師が操縦して見せ市販ドローンのイメージを体感しました。

次に紙コップドローンを1人1個ずつ作りました。

つぎに空を飛ぶ動物や機械について学習し、プロペラの設計の基本設計を学びました。

その知識を基に児童が自分でプロペラの形を工夫して、よく飛ぶように仕上げました。そのあと誰が一番よくとぶか競争しました。よく飛ばせた人は全員で拍手表彰しました

紙コップドローンドローンは市販のおもちゃと異なり、簡単には飛ばせない作りにしました。児童がそれぞれに工夫することにより、よく飛ぶようになります。

児童により個人差がありますが、教室の天井まで届くほどおどろくほどよく飛ぶドローンが出来ました。

授業のまとめ

- 「羽には揚力、抗力がある」、「羽の形でいろんな飛び方がある」、「トビウヲが200mも飛ぶ」など学習をしっかり聞いていたことがアンケートから分かりました。

- うまく飛ばせなかった児童も、簡単には飛ばせないことに興味を感じたようでした。

- 今回は児童の工夫に任せましたが、子供たちの工夫は予想以上でよく飛ばせていました。

- 色々な動物の飛び方に興味を持った児童が多かったことは予想以上でした。

2019年8月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室 第3回

「見る」を研究して脳を働かせよう-だまし絵と立体だまし絵をつくろう

だまし絵修正

立体キューブ

シリーズ第3回 "「見る」を研究して脳を働かせよう-だまし絵と立体だまし絵をつくろう"を7月9日(火)に実施しました。

「見る」とは"どんなこと"というちょっと難しい話から始まりました。目で見ているだけでなく、脳も大いに働いていること、脳のどの部分が働いているかも学びました。夢を見たり、目を閉じてもそのものが見えることを例にとり、理解してもらいました。

遠近法で描かれた道路に立たせた二つの雪だるま、遠くの雪だるまは明らかに大きく見えます。同じ大きさだと知っている子どもたちでも実際に測定・確認した時の驚き、得も言われぬ表情はいつ見ても楽しみです。テーブルの上におかれた巻寿司、同じサイズでも縦と横で大きさが異なって見えること、凹凸のある画面を上下ひっくり返すと飛び出したところがへこんで見えることなどを体験し、なんとなく理解できました。

けれども、じっくり考えるより手を動かすことの方が楽しみです。だまし絵の無限階段の図で、一本の線をどこに入れるかで正しくなることの説明後、早速20個のだまし絵の修正作業に入りました。地味な作業でしたが、私達の想像以上の速さで修正完了する児童も沢山いました。立体だまし絵作りはサイコロキューブとイチゴのショートケーキです。ショートケーキは全員瞬時に驚き満足していました。

「見る」とは目で見た二次元の情報を、脳で瞬間的に三次元情報に変えてみているということ、これまでの体験から得た情報から判断していることなどを話し、これからもいろいろなものを見たり、体験し、そしてなぜそうなるかを考えることの大切さを学んでもらいました。

2019年7月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室

水性ペンの色の不思議

色の展開

マイコースターづくりプロセス

ラミネート仕上

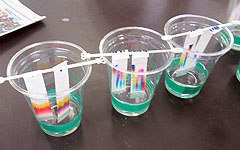

シリーズ第2回 "水性ペンの色の不思議"を6月11日(火)に実施しました。

色の三原色のこと、それらを混ぜるといろいろな色を作ることができることは知っていますが、逆にこの色は何色からできているかと聞かれるとすぐには分かりません。その調べる方法の一つとして、水とろ紙を使って試してみました。

最初は全員、黒色を調べてもらいました。黒の水性ペンで、ろ紙の下部に横線あるいは点をつけ、水につけると、下から水とともに黒い色が上がってきて、いろいろな色に分かれることで大騒ぎ。その上、メーカーの異なる水性ペンを混ぜておいたので千差万別、三原色を混ぜると黒色になると教えられていますがそんなに単純ではない事を知りました。

次は、各自好きな色を試してもらい、最後は好きな色を使ったマイコースター作りに挑戦しました。 ろ紙を2枚重ねて印をつけ、水で展開しない元のままのものと、色別れした2枚を重ねてラミネート仕上げにしました。時間が不足して、乾燥不足のままラミネートせざるを得なかったこともあり、いささか仕上がりに満足できないケースもありましたが、全員大切に持ち帰っていただきました。

2019年6月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室

重心ってなんだろう

重心探し、変形ゴマ

いろいろな形の恐竜の卵

令和元年前期シリーズ第1回 "重心って何だろう"を5月14日(火)に実施しました。

私たちが行動する時、無意識に重心を調節しています。例えば、椅子から何気なく立ち上がっていますが、額を指1本で押さえるだけで立てなくなる体験からスタートしました。

次は、いろいろな形に切った厚紙の重心を求める方法のいくつかを体験しました。指先に乗せてバランスをとる方法はみんなが知っていました。次は、重力の説明をしたのち2か所から重りを垂らしその交点が重心であること、三番目は、丸い竹串に乗せてシーソーと同じようにしてバランスするところで線を引き、場所を変え同様にしてその交点をさがす方法です。そのあと自由にハサミでカットして、また新たな重心を求める作業を繰り返し行いました。

最後は、重心に爪楊枝を指して様々な形のコマづくりをしました。キャラクターの絵を張り付けておいたので、カットする時は大騒ぎです。スパッと切る児童もいれば、絵を残してさらに大きく変形させたり、10円玉のように小さいものを沢山作って遊ぶ児童など、予定以上の時間が過ぎてしまいました。

締めくくりは、クッキングホイルとビー玉で作る「恐竜の卵づくり」です。インストラクターも一緒に楽しんでいる班もありました。クッキングホイルを封筒型に折り、好きな色を塗ってビー玉を入れます。身近な容器(ジャムビンやプラカップ、お椀、タッパーなど)に入れてシェイクすると、大きさや形が微妙に異なった恐竜の卵が出来上がります。工作用紙に乗せて、ゆっくり動かすと重心の移動で予想もしない動き方をします。落とさないようにバランスをとろうとすると思わず自分の身体も動くようでした。