2021年3月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室 第8回

~水の電気分解と燃料電池のしくみ~

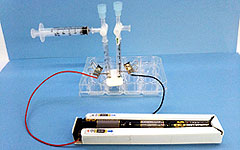

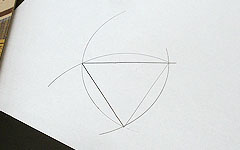

写真1

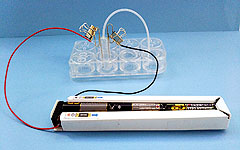

写真2

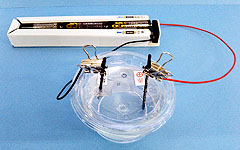

写真3

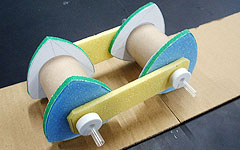

写真4

雲雀丘学園の放課後教室「やってみなはれ塾」の後期第5回「水の電気分解と燃料電池のしくみ」を2月16日(火)に実施しました。

「水の電気分解」は中学校で実施するテーマですが、手のひらサイズの実験キットを使用すると小学生でも一人一人が安全に実験できます。"みず"は何でできているか質問すると即、"水素と酸素"あるいは "H2O"などと答えが返ってきますが、どのようにしたら水素と酸素に分けることができるか尋ねると答えられません。今回のテーマは、それらを一人一人が短時間で実感できるものです。

これまでは9Vの乾電池とワニ口クリップを使って実験していましたが、児童にはワニ口クリップは固い上にクリップの歯の間に細い線を噛ますのが難しく、接続時に電子オルゴールの細い線を引きちぎってしまうことも多くありました。今回は、1.5Vの電池6本の電池ケースとリード線両端にターンクリップを付けた線で構成する電池ボックスづくりから行いました。

実験1は、細いシリンジにさした針に乾電池をつなぐだけで、針のところから細かい泡が発生、プラス極とマイナス極では泡の大きさや量が異なること、発生量が概ね1:2であることを観察しました(写真1)。

実験2はデモ実験とし、ディスポピペットに刺した2本の待ち針から発生する気体をせっけん液に通し、溜った泡に火を近づけると大きな音で爆発することを知りました。酸素と水素を上手く反応さるには工夫がいることを理解しました(写真2)。

実験3は燃料電池の基本的な仕組みを理解するための実験です。コンパス芯を使って電気分解を行い、電池を外し、コンパス芯と電子オルゴールをつなぐとメロディが流れ出すことで発電していることを確認しました。コンパス芯の周りに溜った水素と酸素が反応して電気ができる、燃料電池の原理の理解に繋がってくれたと願っています。

最後に、家で実験できるコンパス芯での発電装置作りを行いました。電解液には実験1~3とは異なり、自宅でも入手しやすいスポーツドリンクを用いて実施しました。実験3と同様に電子オルゴールは鳴りましたが、音が微妙に異なること、鳴る時間も短いことなどを知りました。今後、炭酸飲料水やジュースを使うとどんな違いがあるのか確かめるように提案して、電解液の技術開発も重要な要素であることに気付いてもらえるきっかけになると考えています(写真3,4)。

2050年「脱炭素社会」実現を目標に、2030年代半ばには乗用車は燃料電池車にするなど話題になっており 、児童が社会人になる頃には燃料電池の技術開発は最重要課題の一つになっています。今日の実験で燃料電池開発に興味を持ってもらえる児童が一人でも出てくれること期待しています。

2021年2月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室 第7回

二足歩行?のトコトコ人形を作ろう~電池を使わずに動く不思議~

腕白小僧

奴さん

雲雀丘学園の放課後教室「やってみなはれ塾」の後期第4回「二足歩行?のトコトコ人形を作ろう」を1月26日(火)に実施しました。

トコトコ人形とは電池など外部からのエネルギーを使うことなく、傾斜をあたかも二足歩行のように下っていく工作品で、重力だけを利用した(位置エネルギーを運動エネルギーに変える)、いわゆる受動歩行の動きを、簡単な工作で実現しようとするものです。

授業は、人の歩き方について振り返ることから始めました。私達は意識しなくても転ばないよう状況に応じて体のいろいろな部分が瞬時に反応する「高度な制御のかたまり」であり、とくに直立二足歩行は人だけにしか出来ない歩き方であること、人の歩き方の研究が二足歩行ロボットや、歩行の不自由な人を助ける装具の開発などに繋がっていることなどを説明し、インストラクターのKさんがいい歩き方の見本として教室内を歩いてみせました。

次に、受動歩行のことについて触れ、省エネ型の歩きであること、人の歩き方にも自然に織り込まれていること、動力源の要らないロボットの研究にも取り入れられていることを説明したあと、トコトコ人形が歩いている動画でイメージを掴んで貰い、工作を始めました。

作り方は、竹串を腕に見立て、竹串の中心にゴムチューブを嵌め、その両側に目玉クリップを通し、さらに、ずれないようその両側からゴムチューブで止める。竹串の両端に重り(今回は単4の廃電池を利用)を取り付け、やや厚手の型紙から切り取った三日月型の足を目玉クリップに嵌める。竹串の中心のゴムチューブに人形の取り付け座を接着、人形の顔の爪楊枝を差し込んで完成です。

班毎にプラダンを傾斜板にしてその上で動かしました。勾配の大きさや板との摩擦力、足の接地点(重心の位置)、重りの重さなどのバランスがとれていれば、スタートで一方の重りに振れを与えると動きだします。そのあとは、左右の振れは発散も減衰もせず、安定した振れを持続し、足が交互に振り出されて歩いていくことができます。傾斜を滑らせるようなことをしながらも、足のクリップ位置や、足の高さなどの調整に手をかけ、しばらくすると、皆、安定して歩かせられるようになりました。

時間の都合で駆け足になってしまいましたが、某大学の、受動歩行ロボットの実験動画を見て、応用研究が巾広く行われていることを、また、トコトコ人形と、人が山道を下る動画を見て、歩き方の似たところを感じ取って貰って授業を終えました。

授業後のアンケートには、

- モーターを使わずに走らせられるのがふしぎだった

- 人形が一定の速さで歩くのがふしぎだった

- あしのバランスをすこしかえるだけでよくあるくようになったのがふしぎだった

- トコトコ人形は人間の歩きににていた

などの感想があり、人形が歩くのが不思議に感じて貰えたのが何よりです。

皆さんが、持ち帰ったプラダンを使って、更に、足の高さや、足の曲率、勾配などを変えてそのときの動きの変化を楽しんでくれればと思っています。

2021年1月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室 第6回

空を旅する植物の種 ~タネの模型を作って飛ばしてみよう~

フタバガキの模型

アルソミトラの模型

模型作成中

種になった気持ちで

雲雀丘学園の放課後教室「やってみなはれ塾」の後期第3回「空を旅する植物の種-タネの模型を作って飛ばしてみよう」を12月15日(火)に実施しました。このテーマは丁度1年前から検討を開始しました新しいテーマであり、今回、始めて授業として実施したものです。

授業は動けない植物が生育地をどのようにして広げてきたのか、その方法のいくつかについて軽く触れ、その中の一つ「飛ぶ」に焦点を当てて進めました。植物の生育環境とタネの特徴的な飛び方を動画も含め説明した後、それぞれのタネの模型を作り、その飛び方の違いを体験してもらうことに重きを置いて進めました。

今回、子どもたちが作ったタネの模型は、羽子板の羽根のように重心を下にして回転しながら落下するタイプのフタバガキ科2種とカエデ、羽根全体が前回転あるいは後ろ回転しながら落下するタイプのニワウルシ、グライダーの発案の元になった滑空型のアルソミトラの、3タイプ5種類です。

模型作りで注意したのは、外観も飛び方も実物に近いものを作ることでした。模型の材料や色や形状への配慮が功を奏して、フタバガキの種の模型はかなり実物に近いものができ、又、アルソミトラの模型では表面に「アルソミトラの種」の写真を印刷することで、本物らしくかつ記憶に残るものに出来たのではないかと思っています。

もう一点、授業進行で配慮したのは、「全員が全種類作ることが出来て、そして完成品が確実に回り、確実に飛ばせる」ことでした。そのために、試作改良を繰り返し、「子どもたちが時間内に作れて確実に飛ぶ形の模型」を絞り込みました。そして、作り方・飛ばし方の手順書も作成して、子どもたちはこれを見ながら作りあげ、一斉に飛ばしあい、実際のタネの飛び方の再現確認をしていました。さらには、自然の落下とは違う上や横に投げたりし、互いの飛び方の競争にも興じていました。

授業後に子どもたちが書いてくれたアンケートに、「タネが飛ぶ理由」「飛ぶタネには色んな形と飛び方があること」「モケイを作って飛ばすことでよく分かった」ことが多数書かれていました。また、20%の子供が「アルソミトラ」の事を書いてくれていました。この授業の狙いである「タネが必要な飛ぶ距離を得るためにタネの形が変わり飛び方も変わったこと」それは、「植物が長い年月をかけて自分の仲間を増やすためにタネの飛び方を進化させてきたこと」という事が少しは理解してもらえたのではないかと感じました。そして、このプログラムで伝えたかったことが少しは伝わった事を実感が出来、この授業を担当出来て良かったと思いました。

2020年12月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室 第5回

~回ると色が変わる不思議:えのぐと違う変わり方、こまを回して研究~

雲雀丘学園小学校の放課後教室「やってみなはれ塾」の後期第2回:「回ると色が変わる不思議:えのぐと違う変わり方、こまを回して研究」を11月24日(火)に実施しました。

このテーマは2年程前から検討を重ねてきたものです。当初は、コマを回すだけなので簡単に考えていましたが、種類の多様性、現象の不思議さなど深い世界に気付き、今回が初めての実施となりました。課題はコマを安定して回す工夫と授業の進め方の鍵となる多様なコマの種類の絞込みでした。

第1の課題:多種類のコマを一つ一つ安定して作るのは大変なので、安定して回るコマ台と上に被せる着せ替え式のコマ板を合わせる構造にしました。コマ台は薄くて加工し易い小さなプラカップを使用、(1)油粘土を約半分程埋め込み、(2)その中心に芯棒を差し込み、(3)心棒を垂直にするため上部にストッパーを入れる上下2点で支える方式にしました。時間はかかりましたが、子供たち自身でコマ台を作ることにより、コマの安定回転には、心棒の垂直性と重心を低くすることが重要であることを体験してもらいました。

第2の課題:コマ板は厚紙に様々な色・図案のコマをプリントして、それを子供たちが切り取ってもらう方式にしました。採用したコマの種類は、(1)2色に塗り分けたものおよびその比率を変えたもの(絵の具のように混ざった色に見える)、(2)外周から芯の方に同じ大きさの円を描いたもの(コマ面に円周が見え、同じ大きさだと外周の色がうすくみえる)、外周から芯の方向に向け円を少しずつ小さくしたもの(同じ濃さの同心円になる)、(3)コマ面を色の異なるタテ筋で塗ったもの(色が異なる複数の同心円になる)、(4)渦巻状に塗ったもののふしぎな動き、(5)虹色に見えるニュートンのコマ、(6)白、黒2色のみのベンハムのコマ、等13種に絞りました。

子供たちがコマを作りやすいように、コマ板はハサミで切り取りやすい八角形にして、コマ台も穴あき材料を使うなどの工夫をしていましたが、コマ作りに授業時間の半分以上を要しました。その一方、コマ作りが早くできた生徒には他の児童の手助けをしてもらうなど協力体制もできるなど思わぬこともありました。

色の変化の実験では、講師が準備した大きなモデルを使い、上記5種類を順次実験で確認し、児童から変化に対する意見をもらいながら、何故かなと考えるきっかけ作りができたと思っています。

コマの色の変化実験では、特にニュートンのコマ、ベンハムのコマは予想外の見え方に驚きの声が多く出ました。児童のアンケート回答では、"コマ作りが楽しかった"、"いろんな色が見えて不思議だった"などの声が多数ある中、"ニュートンのコマ"や赤、紫、灰色等が出現する"ベンハムのコマ"が良かったなどとあり、授業の説明もよく覚えているなと感心もしました。今日の実験教室で使ったコマと材料はすべて持ち帰り、家でも再度コマを回して色の変化を楽しむことで、さらに進んだ興味を持ってくれる事を期待しています。

2020年11月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室 第4回

~三角形でも回るふしぎ-身近にある不思議な形を実験で確かめよう~

2020年10月27日(火)、雲雀丘学園小学校の放課後教室「やってみなはれ塾」プログラムの一つとして実施しました。

この理科体験教室は3年間は同じテーマが重ならないよう、メンバーでいろいろ新しいテーマ候補を持ち寄りプログラムに仕上げています。今回のテーマは、初めて実施するテーマです。

今回の実験教室では、「三角形の車輪が回る?」という質問から入り、童話の"おむすびころりん"、そして身近にある家庭に使われだしたあるものを紹介することから入りました。私たち大人でも何気なく見過ごしてしまいがちなことに気付き、その理由を探り納得する進行にしました。

最初は「三角形」、「角だけが少し丸まった三角形」、「全体が少し丸いおむすび三角形(以下、ルーローの三角形)」、の大きな模型を使い、これらがどう回るかを実験で示し、「ルーローの三角形」だけはなんとなくスムーズに回りそうだと感じてもらうことから始めました。

工作時間は1時間、まず4つのおむすび三角形の車輪の切り取り、車輪の周囲に貼るサンドペーパーの両面テープの紙がなかなかはがれないなどのトラブルを超えながらも、少しずつ「ルーローの三角形」を使った四輪車を完成させていきました。

完成後は各自が作った四輪車で実験です。車の車軸に乗せた段ボールの押し板は上下にガタガタと揺れますが、車輪の上にのせた押し板は、上下に揺れずにスムーズに動いた時には、オーッと驚きの声を上げていました。

また、ルーローの三角形を利用した新しいお掃除ロボットは回りながら部屋の四隅までお掃除ができることを、段ボールの中でおむすび形と丸形の模型を回して実際に確認してもらいました。

授業の終わりには、実際に「ルーローの三角形」の書き方を説明しながら、子供達自身に書き上げてもらい、車輪の上においた段ボール板がスムーズな動きをする理由を理解してもらいました。

授業後のアンケートには「工作で車を作って楽しかった」、「板をおく位置で動きが変わることが面白かった」、「ルーローの三角形なら四すみのゴミも取れる」、「ふつうの三角形ではできないことができる」、「いろんなところで使われている」等の感想があり、ただ見過ごしてしまうことでも、自分で実際に作り上げ、確かめることにより、多くの気付きが得られた様子を見て、講師一同喜びました。

2020年10月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室 第3回

ゴムのふしぎを体験 ~スーパーボール作りとゴムのふしぎな性質実験~

油を水に溶かす・取り出す実験

スーパーボール作り

輪ゴム観覧車

2020年9月29日(火)、雲雀丘学園小学校の放課後教室「やってみなはれ塾」プログラムの一つとして実施しました。

- 【実施テーマ】授業単元に関連付けて「ゴムの不思議体験」の実験授業行いました。

- ゴムに関する簡単な知識の対話形式の説明。(10分)

- 「もののとけ方」授業の復習と「油を水にとかすには」の説明(5分)

- 油を水にとかし、再び分離する実験(15分)

- 動物(乳牛)やゴムの木も似たようなやり方で、油やたんぱく質を水にとかして利用している。(5分)

- ラテックスからスーパーボールを作る実験(30分)

- ゴムのふしぎ:(20分)

- ゴムの熱弾性を輪ゴム観覧車と輪ゴムの熱収縮で実験確認

- 「ふうせんの力比べ」でゴムの引っ張り特性を学ぶ

- ゴムの吸発熱を、輪ゴムをつかった実験で体験

- 「ハネナイト」で非反発性ゴムの実験

- 学習のまとめ(5分)

- 【実施結果】

- 児童は活発で、自分自身の考えを言い、児童数が多い中で質問も多く多様性のある授業を実施できました。

- 油を水にとかし(懸濁させる)再分離させる実験は、せっけんと酢の量を標準化することで再分離が明確に確認できた。単純な実験であるが、子供たちにとってはインパクトがあったようです。

- 今回もスーパーボール作りはハイライトで、時間、資材の余裕があったため、おもいきり実験を楽しんでもらえました。大きなボール作りに挑戦するのは大人気でした。

- ふうせんの力比べはゲージを使って膨らませ方を標準通りやってうまくいきました。ふうせんの膨らみ方と内圧の関係を学びました。ふうせんが劣化していて破れやすい問題がありました。

- ハネナイトの実験には全員一様にびっくりしていました。

- ある児童は、今までの中で最も印象深い実験だったと言っていました。

2020年9月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室 第2回

まるでマジック ふしぎな輪っか

実験教室風景

懸命に細い紙切

人気の2連ハート

大阪市の医療従事者向け

感謝広告

国際的リサイクルマーク

雲雀丘学園の放課後教室「やってみなはれ塾」の今年度第2回「まるでマジック~ふしぎな輪っか」を8月25日(火)に実施しました。実験は紙テープの両端を180度捻ってからつなぎ、輪の中心線に沿って切ると思いもしない形に変わる「メビウスの輪」からスタートとしました。

今回の実験教室では、子供達に普通の輪とメビウスの輪の両方を作ってもらい、それぞれの輪の縁を指で辿ることで、メビウスの輪の特性・不思議な所を体感してもらうことから始めました。普通の輪は縁を指で辿ると何回回ってもスタート位置に戻りますが、メビウスの輪の1周目はスタート時と左右反対側の縁に戻り2周目にはスタート位置に戻るという不思議体験「えっ?どうして?」からの導入です。

次に、実際に2色に塗り分けた紙テープを使ってそれぞれのまん中の線にそって切ると、普通の輪では二つに分かれますが、メビウスの輪は一つに繋がった大きな輪になっていることを確認しました。できた輪の色がどのようにつながっているのか、左右の別や表裏の別が無く永遠に続く輪であることを、自分の目で見て自分の指で辿って確認しました。

また、左右の別や表裏の別が無く元の位置に戻ることが「永遠に続く」ことのシンボルとして、国際的なリサイクルマークに選定されていたり、大阪市の「コロナと闘う医療従事者への感謝」表明の広告の写真に使われていることも紹介して、メビウスの輪は、自分達の身近にあることを意識してもらい興味を持ってもらうようにしました。

続いて、この不思議な輪を自分で作って、輪の幅を二等分・三等分・四等分するようにハサミで切ると、どんな形になるか「新しい形をつくる」チャレンジに進み、一つの大きな輪になったり、大きな輪に小さな輪が絡んだ形になる不思議な世界を楽しみました。

更に、メビウスの輪から少し離れましたが「直交させた2つの普通の輪を切ると四角の囲いができること、十文字に張り合わせたテープをタテ・ヨコそれぞれのテープをメビウスの輪と同様に180度ひねった輪にしてから、それぞれの輪の中心線を切り進むと絡み合った2つのハートに変身することを体験しました。これには子供たちは大喜びしました。

最後に、ヒモで結ばれている2つのリングの中に丸いリングを通す知恵の輪遊びをして、見方を変えると色々面白い事が出来る楽しさ・発想を変える楽しさを経験してもらいました。

2020年8月10日関西本部:理科分科会:私立雲雀丘学園小学校

「やってみなはれ塾」理科体験教室 第1回

潜水てい型の浮沈子でお宝つり ~水が伝える力・浮かせる力を知ろう~

2020年7月28日(火)学園の放課後教室「やってみなはれ塾」のシリーズ20年度第1回として「潜水てい型の浮沈子でお宝つり 水が伝える力・浮かせる力を知ろう」を行いました。

浮沈子は、昔からある理科オモチャの一つで「水の入ったペットボトルのお腹を押すとボトル内のオモチャが沈み、押した手を離すとオモチャが浮き上がる」ものです。

今回の実験教室では、子供達の身近にある「おふろ用オモチャやアニマル風船」で起こる現象が、この浮沈子が動く仕組みと関連付けて考えられるようにしてから、浮沈子作り・浮沈子の実験を行うような学習進行にしました。

浮沈子は口にナットを付けたたれビンを使用、浮き加減の調整は濃くした麦茶を入れプラコップに浮かべて行いました。ボトルに水を一杯入れ、浮き加減を調整した浮沈子も入れ閉栓、ペットボトルのお腹を押したり離したりして、浮き沈みを楽しみました。ひとしきり遊んだあと、外から押した力が水中に浮かぶ浮沈子を同じ力で押すことで、ペットボトルの水が、浮沈子の口から入って浮沈子の中の水を押し上げることを観察しました。観察後に、浮沈子が浮き沈みする種明かしを行い、パスカルの原理を認識し、興味を持ってもらうようにしました。

最後は、この面白い動き・原理を印象付けるため、ペットボトルの底に沈めたお宝を潜水艇で釣り上げる遊びを行いました。潜水艇とお宝は、当方が準備した材料を使って子供が自作しました。

潜水艇は曲がるストローにカラフルなプラビーズを詰めてから2つの口を押えてホッチキス止め、沈下重量調整用ワッシャーと釣り上げ用フック(配線コード固定用フックを利用)を潜水艇の下部にセロテープで止めました。お宝は、小径輪ゴムにホッチキスを2本打って、そこにカラー印刷したお宝を両面テープで貼り付けて完成。

子供達は、お宝を上手く吊り上げるために、力の入れ加減によって潜水艇を浮き沈みさせるだけでなく、速度も制御することを覚えました。その結果、子供達は、大変楽しく遊ぶと共に、「パスカルの原理」という言葉を強く印象付けられたようで、今回の理科教室は子供達の笑顔と共に終了いたしました。